整数の性質|ユークリッドの互除法について

今回は、ユークリッドの互除法について学習しましょう。ユークリッドの互除法も頻出の単元です。

本来の使い方よりも応用的な使い方の方が出題されます。十分に演習をこなしておきましょう。

割り算と最大公約数、ユークリッドの互除法

この単元では、以下のような事柄を学習します。

ユークリッドの互除法の単元で学習する事柄

- 割り算と最大公約数

- ユークリッドの互除法

新しい用語や定理が出てきます。まずは文言通りに正しく覚えることが大切です。

割り算と最大公約数の関係

割り算したときの商や余りを用いて、もとの整数を表せることはすでに学習しました。この単元では最大公約数との関係について学習します。

2数の最大公約数

割り算と最大公約数の間には、一般に、以下の定理が成り立ちます。

割り算と最大公約数

$2$ つの自然数 $a \ , \ b \ (a \gt b)$ について

$a$ を $b$ で割った商を $q$、余りを $r$

とすると、$a$ と $b$ の最大公約数は、$b$ と $r$ の最大公約数に等しい。

この定理の証明は以下のようになります。証明では、aとbの最大公約数gがbとrの公約数になり、なおかつbとrの最大公約数g’がaとbの公約数になることを示しています。

割り算と最大公約数の定理の証明

自然数 $a$ を自然数 $b$ で割った商 $q$ と余り $r$ を用いると

\begin{align*} \quad a = bq+r \quad \cdots \text{①} \end{align*}これを変形すると

\begin{align*} \quad r = a – bq \quad \cdots \text{②} \end{align*}ここで、$a$ と $b$ の最大公約数を $g$ とし、$b$ と $r$ の最大公約数を $g’$ とすると

\begin{align*} &\quad a = \alpha g \quad \cdots \text{③} \\[ 7pt ] &\quad b = \beta g = \beta’ g’ \quad \cdots \text{④} \\[ 7pt ] &\quad r = \gamma g’ \quad \cdots \text{⑤} \end{align*}ただし、$\alpha$ と $\beta$、$\beta’$ と $\gamma$ はそれぞれ互いに素

②,③,④より

\begin{align*} \quad r = \alpha g – \beta g q = g(\alpha – \beta q) \end{align*}となるので、$g$ は $r$ の約数である。

これより、$g$ は $b$ と $r$ の公約数となるので

\begin{align*} \quad g \leqq g’ \quad \cdots \text{⑥} \end{align*}また、①,④,⑤より

\begin{align*} \quad a = \beta’ g’q + \gamma g’ = g'(\beta’ q + \gamma) \end{align*}となるので、$g’$ は $a$ の約数である。

これより、$g’$ は $a$ と $b$ の公約数となるので

\begin{align*} \quad g’ \leqq g \quad \cdots \text{⑦} \end{align*}⑥,⑦より $g = g’$ が成り立つ。

したがって、$a$ と $b$ の最大公約数は、$b$ と $r$ の最大公約数に等しい。

証明において、g≦g’やg’≦gとしたのは、その時点では公約数になることは確かでも、それが最大公約数になるとは言い切れないからです。

また、2つの不等式を同時に満たすのは等号が成立するときだけであることから、g=g’を導出しています。

なお、割り算で成り立つ等式a=bq+rでは、0≦r<bを満たす整数q,rがただ1つに定まりましたが、この定理を適応するときは、必ずしも0≦r<bである必要はありません。

つまり、単にa=bq+rの形に書き表された式に対して、定理が成り立つと考えて良いということです。

必ずしも0≦r<bである必要はない例

$30$ と $4$ の最大公約数を求めるとする。

\begin{align*} &\quad 30 = 4 \cdot 7 + 2 \\[ 7pt ] &\quad ( b=4 \ , \ r=2 \ \text{に相当} ) \end{align*}について、$4$ と $2$ の最大公約数は $2$ より、$30$ と $4$ の最大公約数は $2$。

また

\begin{align*} &\quad 30 = \underline{4} \cdot 6 + \underline{6} \\[ 7pt ] &\quad ( b=4 \ , \ r=6 \ \text{に相当} ) \end{align*}について、$4$ と $6$ の最大公約数は $2$ より、$30$ と $4$ の最大公約数は $2$ 。

したがって、定理が成り立つのに必ずしも $0 \leqq r \lt b$ である必要はない。

以上のことから、割り算と最大公約数の関係について以下のことが成り立ちます。

割り算と最大公約数の関係について成り立つ事柄

$2$ つの自然数 $a \ , \ b \ (a \gt b)$ について、$a$ を $b$ で割った商を $q$、余りを $r$ とする。

$(i) \ r \neq 0$ のとき

\begin{align*} \quad \text{($a$ と $b$ の最大公約数)=($b$ と $r$ の最大公約数)} \\[ 7pt ] \end{align*}$(ii) \ r=0$ のとき

\begin{align*} \quad \text{($a$ と $b$ の最大公約数)= $b$} \end{align*}2つの自然数の最大公約数を求めるとき、2つの自然数が大きければ大きいほど、最大公約数を求めるのは大変になります。

しかし、この定理から、もとの自然数よりも小さな2数の最大公約数を考えれば良いことが分かります。

2数の最大公約数を求める方法として、素因数分解を利用するのが基本だが、この定理を利用して求めることができることも知っておこう。

次は、ユークリッドの互除法についてです。

ユークリッドの互除法

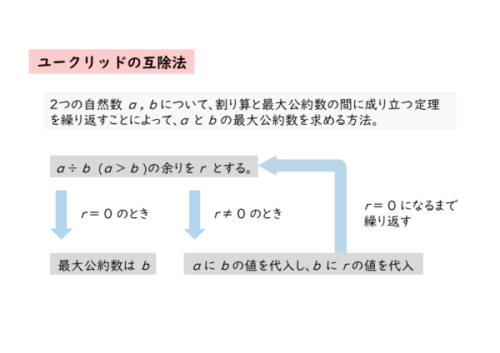

ユークリッドの互除法とは、割り算と最大公約数の間に成り立つ定理を利用して、2つの自然数a,bの最大公約数を求める方法のことです。

先程の定理を実際に利用する方法と考えると良いでしょう。

ユークリッドの互除法では、a,bの最大公約数がb,rの最大公約数に等しくなることを利用して、割り算を繰り返し行います。

a÷bから余りrを求めたら、次はb÷rから余りを求めます。このように余りが0になるまで割り算を繰り返します。

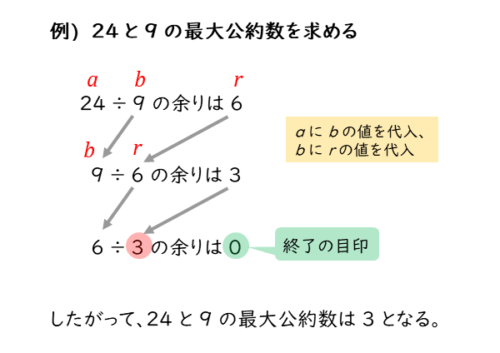

たとえば、24と9の最大公約数を求めてみましょう。

まず24÷9を計算します。余りが6になるので、次は9÷6を計算します。余りが3になるので、さらに6÷3を計算します。余りが0になるので、これで割り算を終了します。

余りが0になるときの割る数(除数)3が24と9の最大公約数になります。

この計算で分かるのは、最大公約数を求めるために、24と9から直接求めるのではなく、できるだけ小さな2つの自然数(ここでは6と3)に置き換えて間接的に求めているということです。

これは割り算と最大公約数の間に成り立つ定理があるからできることです。

24と9の最大公約数は、6と3の最大公約数を求めれば良い。

(24と9の最大公約数)

=(9と6の最大公約数)

=(6と3の最大公約数)

難しく感じるかもしれませんが、式を書いていくと2つの数が横にスライドするだけだと分かります。ですから、要領さえ掴んでしまえば、あとは機械的に計算できるようになります。

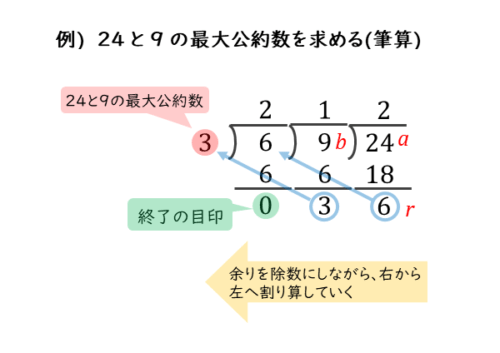

また、実際に筆算して解くこともできます。後で学習する不定方程式には使いにくいですが、単に最大公約数を求めるだけなら筆算の方が解きやすいでしょう。

24÷9を計算して余りを求めます。

余り6で9を割るので、9の左側に6を書き、9÷6の余りを求めます。

余り3で6を割るので、6の左側に3を書き、6÷3の余りを求めます。

余りが0になるので、このときの割る数(除数)3が24と9の最大公約数になります。

この筆算では、余りが次の割り算の割る数(除数)になるので、左側へ除数を追記していきながら割り算します。

例では2つの自然数がわりと小さな数でしたが、実際はもっと大きな数を扱うので、筆算での求め方をマスターしておいた方が良いでしょう。

次は、ユークリッドの互除法を扱った問題を実際に解いてみましょう。